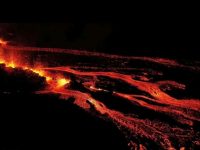

Un événement aussi rapide que spectaculaire vient de bouleverser Madagascar : en quelques jours, un président en exercice a fui le pays, remplacé par un commandant militaire prêtant serment comme nouveau chef de l’État.

Derrière cette transition éclair, un acteur inattendu : la Génération Z malgache, moteur d’une contestation sans précédent. Mais que reste-t-il de leurs idéaux maintenant que les uniformes ont pris le relais ?

Les racines d’une colère populaire

Tout commence le 25 septembre. Sans parti politique ni leader désigné, des milliers de jeunes descendent dans les rues pour dénoncer un quotidien devenu insupportable :

👉 des coupures d’électricité à répétition,

👉 un accès à l’eau défaillant,

👉 des prix qui explosent,

👉 et une corruption endémique.

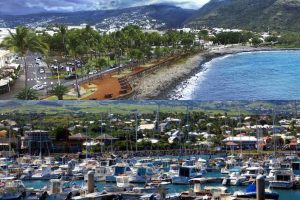

Dans un pays où près de 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, ces problèmes sont des questions de survie.

Ces jeunes, regroupés sous le nom Jenzed Madagascar, s’organisent via des plateformes cryptées comme Discord, sans hiérarchie, inspirés par d’autres mouvements de la Gen Z en Asie. Leur symbole ?

Un drapeau inspiré de One Piece, revisité à la malgache : le satroka rose et vert remplace le chapeau de paille, pour affirmer leur identité locale et leur désir de liberté.

Le tournant : quand l’armée se fracture

Face à la répression, les tensions montent. L’ONU évoque 22 morts parmi les manifestants.

Mais le 11 octobre, un événement inattendu change tout : le CAPSAT, unité d’élite de la garde présidentielle, refuse de tirer sur la foule et rejoint le mouvement.

Son chef, le colonel Michael Randrianirina, devient alors l’homme clé de la transition.

En quelques jours, le président Andry Rajoelina fuit le pays. Ironie de l’histoire : en 2009, il avait lui-même pris le pouvoir grâce à l’armée.

Un coup d’État qui ne dit pas son nom

La Cour constitutionnelle déclare la présidence vacante, invoquant la désertion du chef de l’État. Randrianirina prête serment en costume civil, jurant qu’il ne s’agit pas d’un coup d’État.

« Un coup d’État, c’est quand des soldats entrent dans le palais avec des armes », déclare-t-il.

Mais pour la communauté internationale, il n’y a pas de doute : Madagascar vient de basculer.

L’Union africaine suspend le pays, l’ONU condamne, tandis que la France adopte un ton plus mesuré, appelant à écouter les revendications des jeunes.

Riz, électricité, nationalisme : les priorités d’un colonel stratège

Dès son arrivée, le colonel Randrianirina choisit une approche pragmatique et populiste :

- Auditer Girama, la société d’eau et d’électricité.

- Relancer la production de riz, pilier de la sécurité alimentaire.

- Former un gouvernement de transition d’ici 24 mois.

Son ton nationaliste frappe les esprits. Lors de sa première conférence, il refuse de parler français, préférant s’exprimer uniquement en malgache : un geste fort dans un pays encore marqué par son passé colonial.

Un nouvel acteur sur la scène africaine ?

Ce bouleversement s’inscrit dans une tendance continentale : Mali, Burkina Faso, Guinée, Gabon… et désormais Madagascar.

Partout, la jeunesse conteste les régimes perçus comme corrompus et inféodés à d’anciennes puissances coloniales.

Et partout, l’armée finit par reprendre la main.

Des signes montrent déjà un possible rapprochement avec la Russie, tandis que les relations avec la France se refroidissent.

Mais une question plane : cette alliance militaire est-elle un pas vers l’émancipation ou un nouveau piège pour la démocratie ?

Espoir ou trahison ?

La révolution de la Génération Z voulait plus de justice, de transparence et d’espoir.

Aujourd’hui, elle a permis l’installation d’un régime militaire, certes populaire, mais dont la pérennité reste incertaine.

Le colonel Randrianirina a promis d’écouter le peuple. Reste à savoir s’il tiendra parole — ou si cette nouvelle ère marquera, une fois encore, la trahison des idéaux de la jeunesse.

0 Comments